Pour ce Généathème “80 ans de l’armistice 1945“, je pensais m’intéresser à mon arrière-grand-père André Biron, mais manque de chance j’ai déjà évoqué cette partie de sa vie ici ![]() .

.

De mes 3 autres arrière-grands-pères, deux étaient déjà décédés à cette époque et le dernier a participé à la guerre je crois. D’ailleurs à la fin de sa vie, il croyait encore entendre les avions de guerre passer mais je n’en sais pas plus. Je n’ai même pas encore récupéré sa fiche matricule…

De mes deux grands-pères, seul l’un a participé à cette guerre, André Biron le fils. C’est donc de lui que je vais parler aujourd’hui.

Le 3 septembre 1939, alors que la France déclare la guerre à l’Allemagne nazie conformément à son traité défensif avec la Pologne qui a été envahie deux jours plus tôt, André Biron n’a que 14 ans.

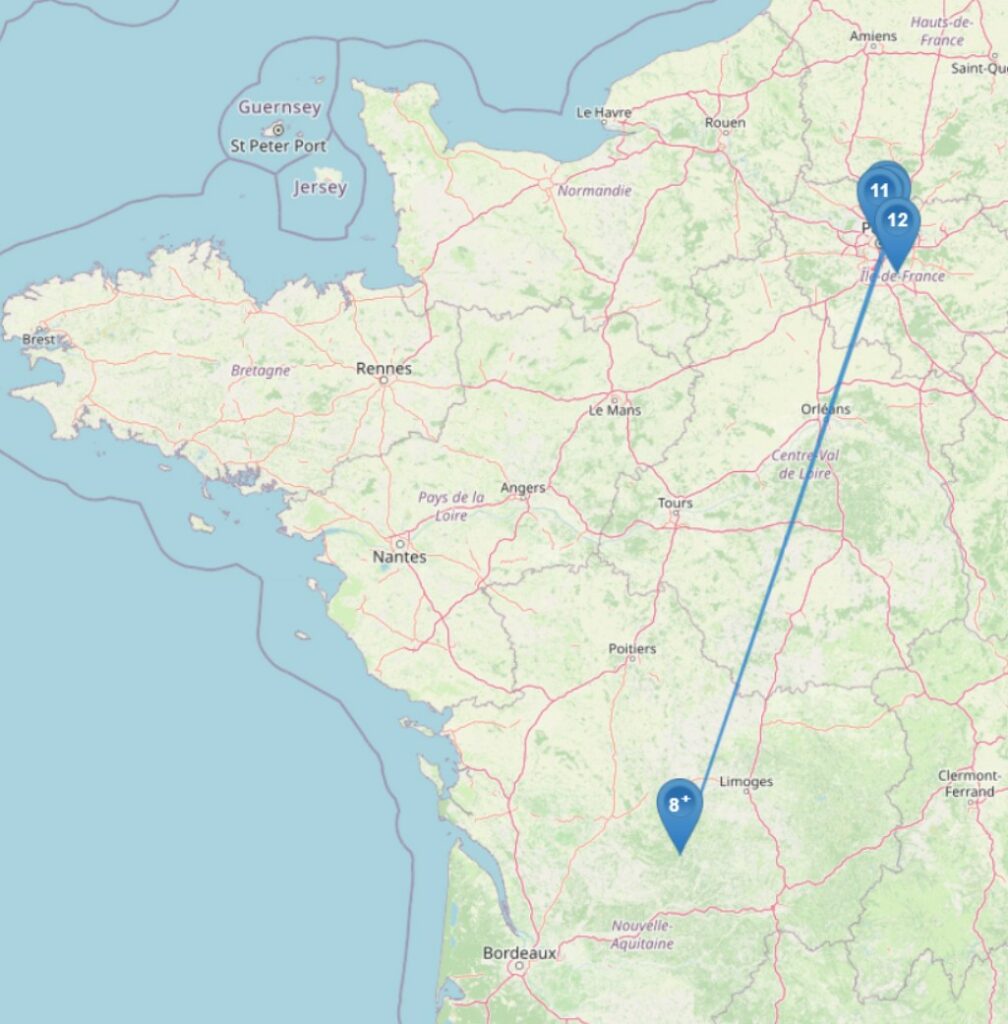

Né à Bagnolet où il passe ses premières années, il déménage ensuite avec ses parents au Pré-Saint-Gervais. Courant 1940, la famille part s’installer à Saint-Front-la-Rivière en Dordogne, en zone libre. Le père de famille est capturé le 16 juin 1940 puis retenu prisonnier en Allemagne jusqu’en avril ou juin 1941.

Je ne sais pas trop ce qui les a menés là si ce n’est peut-être la proximité avec la Haute-Vienne et Saint-Junien que le père de famille et le grand-père connaissaient bien du fait de leur métier de gantier (voir ici ![]() ). André Biron y passe son certificat d’études le 31 juillet 1940.

). André Biron y passe son certificat d’études le 31 juillet 1940.

Hasard de l’histoire, les chantiers de jeunesse naissent à cette date. Ils ont pour vocation de remplacer le service militaire, interdit après l’armistice. Tous les français de 20 ans résidant en zone libre ou en Afrique du Nord doivent effectuer un stage de six mois à l’origine puis huit mois à partir de 1941.

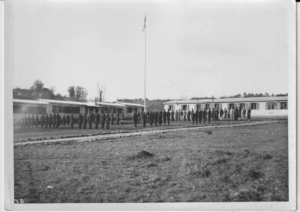

Les jeunes vivent en camp, un peu à la manière des scouts, encadrés par des des officiers et des sous-officiers d’active et de réserve démobilisés, ainsi que par des aspirants formés pendant la guerre de 1939-1940. Ils accomplissent divers travaux d’intérêt général, des sports et jeux où discipline, autorité et obéissance participent à une idéologie de « relèvement » du pays. 11 000 jeunes Périgourdins nés entre 1920 et 1924 rejoignent ces chantiers (400 000 en tout en France). Mais mon grand père n’y a pas participé étant né en août 1924 puisque la loi n°314 du 10 juin 1944 ordonne la dissolution des Chantiers à dater du 15 juin 1944 à la demande des allemands. Mais en réalité, la liquidation des Chantiers a commencé dès le début de 1944.

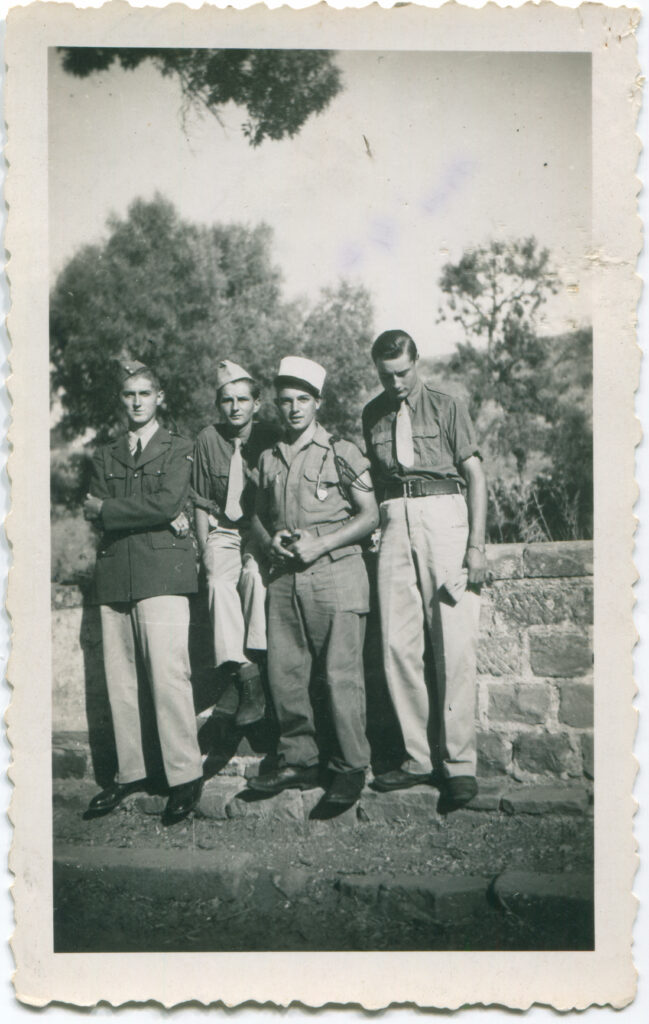

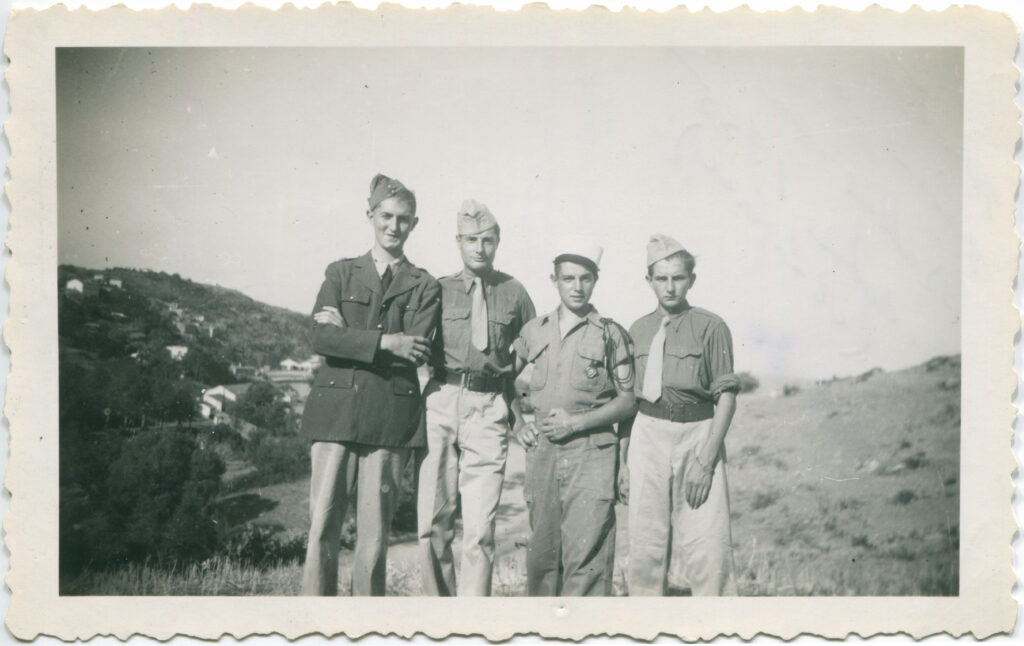

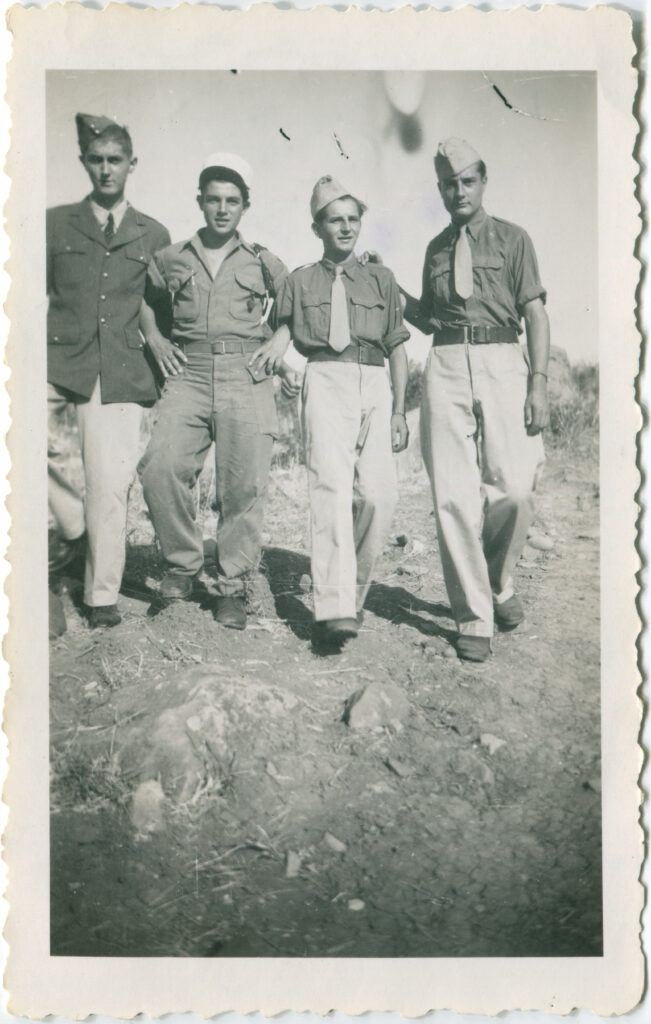

Par contre, mon grand-père intègre un centre d’apprentissage des Scouts de France en Dordogne. Je possède un certain nombre de photographies de cette époque où l’on voit les jeunes faire du sport, apprendre différents travaux…

Les locaux ressemblent à ceux des Chantiers de jeunesse qui se désagrègent entre août et septembre 1944. Mais si certains groupements sont dissous de fait, d’autres sont absorbés entre autre par les Forces françaises de l’intérieur (FFI) et certains groupements, comme celui du groupement 28 « Péguy » (installé à Bergerac, en Dordogne), participent à des actions de résistance directe. Certains anciens des chantiers de jeunesse intègrent l’armée régulière reconstituée comme la 1ère Armée française du général de Lattre de Tassigny.

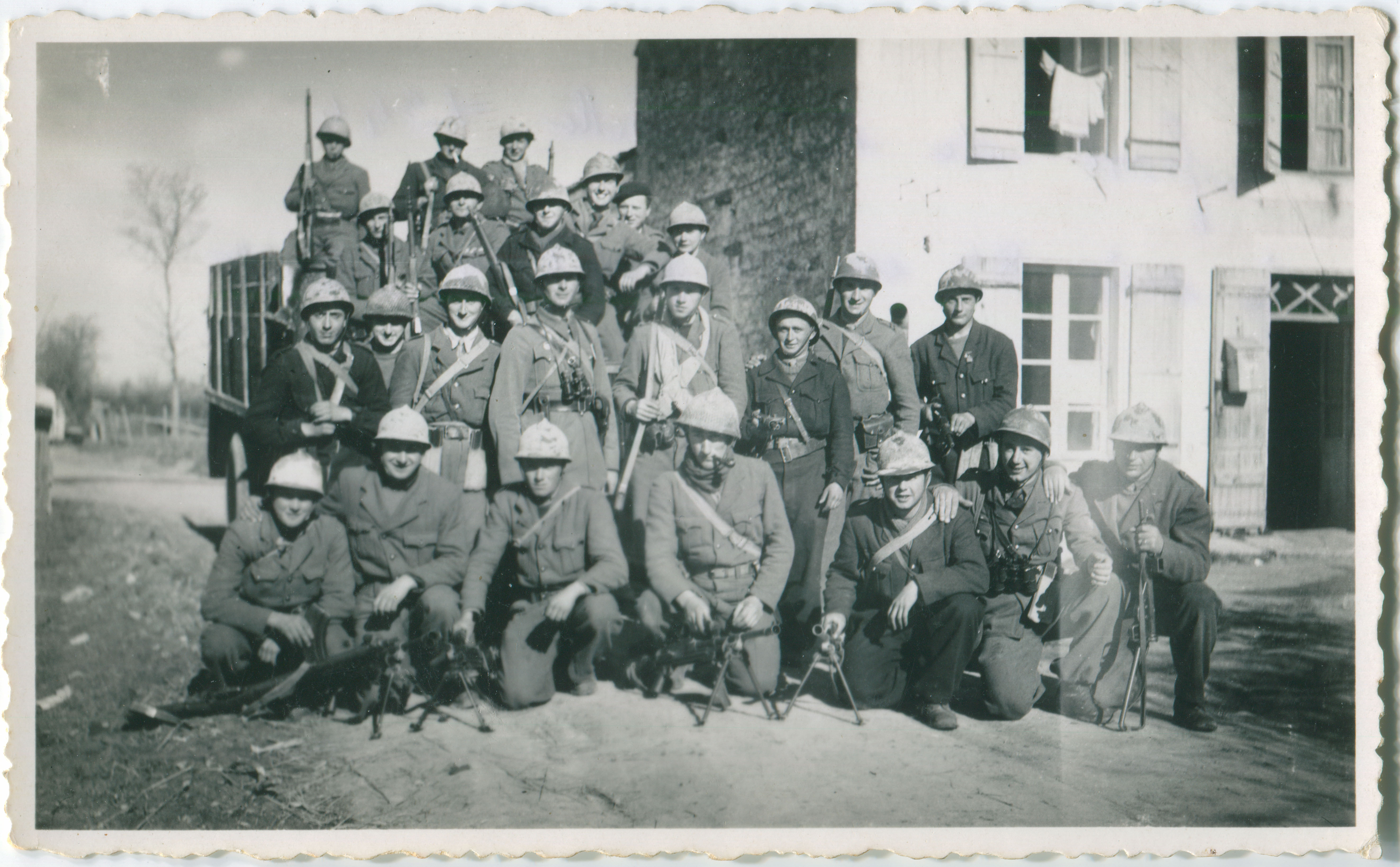

C’est alors que mon grand-père André Biron est poussé à rejoindre la résistance comme nombre de ses camarades ; le secteur est très impliqué dans la Résistance. Le 13 août 1944, l’Armée secrète du secteur nord de la Dordogne fait paraître le premier numéro de Forces françaises. On peut notamment y lire en première page que la Résistance multiplie les coups de main.

Et ce même jour, les FFI du secteur nord de la Dordogne (Armée secrète, brigade Rac) défilent à Thiviers devant la gare. Ils libèrent Périgueux à la fin du mois.

Mon grand-père André Biron s’engage le 5 septembre suivant au sein de la Résistance. Il rejoindra ensuite le 26e régiment d’infanterie. Ce régiment a été recrée le 15 novembre 1944 à partir de membres de la Résistance, de francs-tireurs et partisans de Dordogne et de volontaires alsaciens-lorrains. Je sais qu’il était 2e classe de la 14e compagnie du 26e RI.

Le régiment deviendra le 13e régiment d’infanterie le 1er avril 1945 après que le 26 ait été attribué en février 1945 à une unité lorraine. Son chef de corps, le colonel Mingasson, était allé récupérer le drapeau du 13e RI à Paris le lendemain. Malgré tout, il distribue à ses hommes des insignes portant le numéro 26 !

La 14e compagnie dont le lieutenant est Claira appartient au 3e bataillon constitué à Bergerac à partir d’éléments du 32e bataillon CFL (groupe Cerisier), du 33e bataillon CFL (groupe François-Ier), du bataillon Marcel… Le 3e bataillon est aux ordres du commandant Joseph Saintraille (lieutenant d’active, membre de l’ORA), avec le capitaine Fouquet pour adjoint. Ses autres compagnies sont la 11e, la 12e, la 13e, la 15e et la CC 3.

D’après ses états de service, André Biron a fait la campagne contre l’Allemagne du 5 septembre 1944 au 20 octobre 1944. Puis il est considéré comme n’étant pas au front, « intérieur », du 21 octobre 1944 au 22 janvier 1945. Il est à nouveau au front du 23 janvier 1945 au 8 mai 1945.

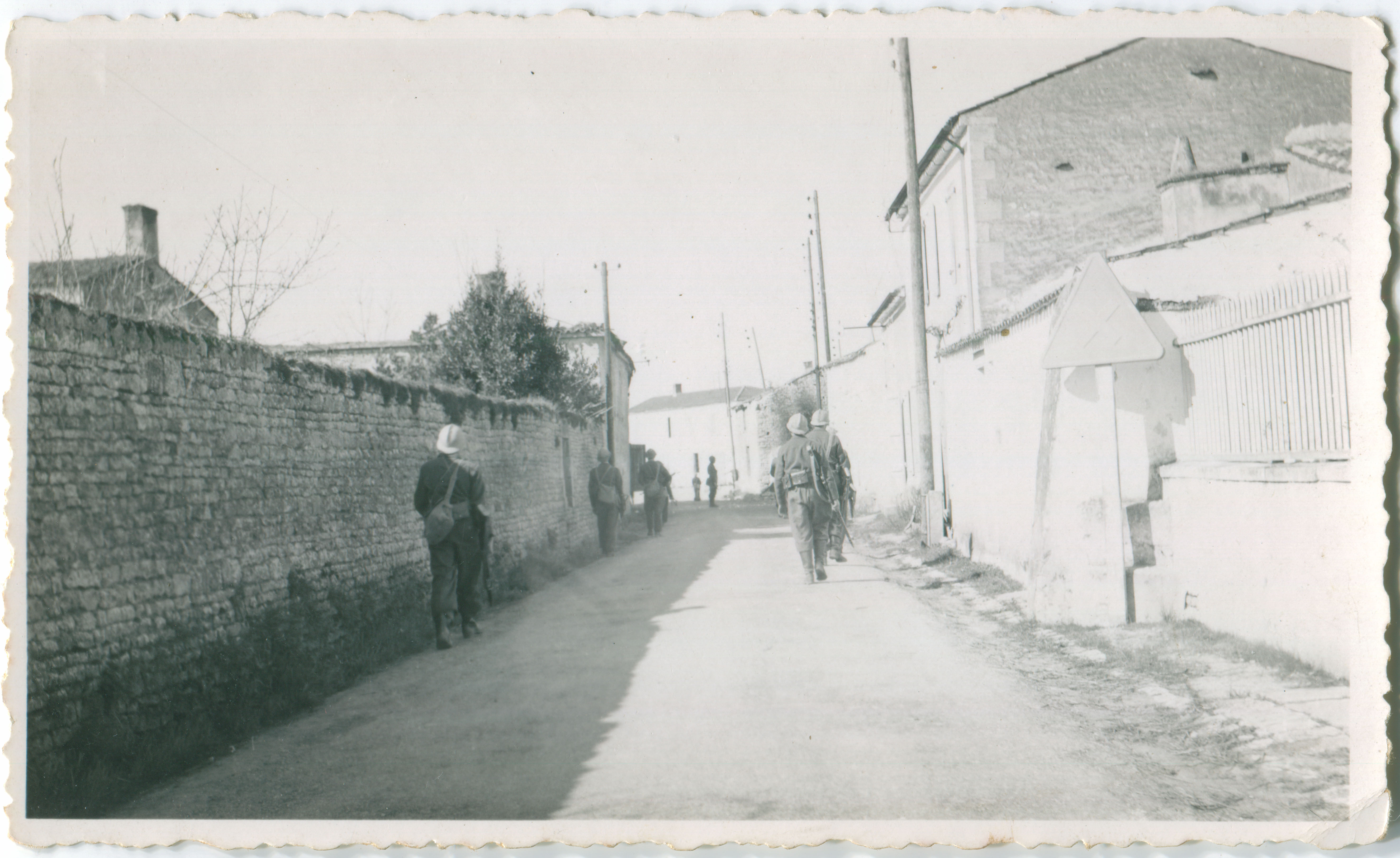

D’après quelques photographies, je peux situer mon grand-père au Front de La Rochelle car il a eu la bonne idée d’annoter le dos de la majorité de ses photographies.

L’ordre de faire route sur La Rochelle parvient à Mingasson le 18 janvier 1945, l’embarquement à destination de La Roche-sur-Yon (Vendée) intervient le 22, et la montée en ligne (en relevant le 125e RI de la Vienne et le I/15e RI du Tarn) à partir du 30. En position devant La Rochelle, le 13e RI constitue l’ossature du groupement Mingasson, avec un bataillon du 6e RI, un autre du 4e zouaves, un escadron du 1er spahis marocains et un autre du 13e dragons. Ce groupement participe à l’opération Mousquetaire lancée le 30 avril et participe à l’offensive des 30 avril et 1er mai 1945 dans la poche de La Rochelle, enlevant la côte 33, les communes de Thairé, du Thou, La Gravelle et La Gigone. Le régiment déplore, sur le front de La Rochelle, 19 tués, 5 disparus et 56 blessés.

À la fin de la première semaine de mai, les combats cessent sur le front de La Rochelle laissant place aux négociations préliminaires à la reddition allemande. Environ 15 000 Allemands occupaient la cité. La Rochelle est libérée le 8 mai, l’amiral Schirlitz rendant la forteresse placée sous son commandement depuis le 25 août 1944 (l’acte de reddition est signé le 9 mai 1945).

Je ne sais si mon grand-père entra dans la ville libérée mais malgré l’Armistice le 8 mai 1945, sa vie militaire n’est pas finie. Il est transféré avec l’ensemble du régiment le 12 mai 1945 en Algérie, où les troubles commencent. Cela s’est sans doute passé comme le raconte Robert Laporte appartenant à une autre compagnie du 26e (13e) RI (source). Ils sont embarqués à 10h sans connaitre leur destination au départ de Cognac, et après 4h de vol arrivent à Alger.

Le régiment compte 1 854 hommes en août 1945. Il est impliqué dans des opérations de maintien de l’ordre et de répression des mouvements nationalistes. Il participe à des patrouilles, des arrestations et des actions visant à rétablir l’autorité coloniale française. Après plusieurs mois d’opérations en Algérie, le 13e RI est dissous le 16 décembre 1945 mais mon grand-père est démobilisé le 15 octobre 1945. J’ai quelques photographies le montrant à Dellys avant son départ.

De retour en France, il garde des contacts avec ses anciens camarades. Il échange son adresse avec son grand ami malgache Émilien Jérôme dit Tipasa dès août 1945. Il devient parrain de deux enfants de ses amis en Dordogne et près de Royan. Une fois marié, il passe des vacances avec certains vers Royan et Périgueux. Il garde des contacts jusqu’à sa morts avec l’un d’eux établi à Limoges…

Un parcours passionnant ! Et quelle chance d’avoir autant de photos de cette période !

Merci 🙂 Oui j’ai effectivement la chance d’avoir énormément de photos de famille !